Le sfide della democrazia tra libertà e comunità

saggio breve

Premessa

La seguente proposta di sintesi ha per oggetto un percorso comune, durato circa tre anni, fatto di incontri a distanza, letture (incentrate su due testi: C. Lasch, “la ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia”, 1995 e M. Sandel, “Giustizia il nostro bene comune”, 2010) e interviste realizzate a cura dell’Associazione PensarBene. Il tutto focalizzato su due temi: quello delle maggiori sfide che attualmente interessano i sistemi democratici e quello, connesso, del rapporto critico che, all’interno di questi sistemi, si riscontra tra la dimensione comunitaria e quella delle libertà individuali. Per dare maggiore evidenza ai nostri argomenti, di tanto in tanto inseriremo, con qualche nota a piè di pagina e tra un paragrafo e l’altro, dei link ad alcuni nostri articoli, recensioni e podcast. Questi ultimi, in particolare, contengono introduzioni e letture di brani di testi che riteniamo molto significativi e illustrativi delle nostre tesi. Divideremo i nostri ragionamenti tra una prima parte critica, che prende spunto principalmente dalla lettura di C. Lash, e una seconda, più costruttiva, incentrata sull’opera di M. Sandel.

C. Lasch: il declino delle democrazie liberali

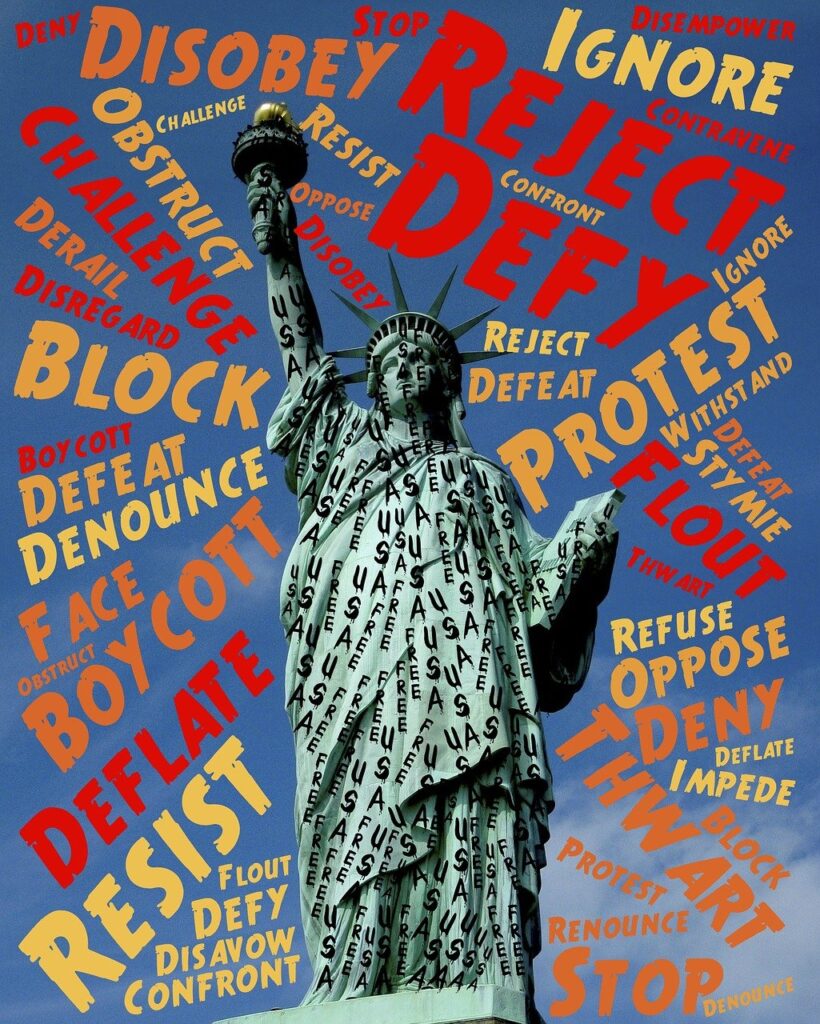

Negli anni Sessanta e Settanta giovani studenti e operai scendevano in piazza al grido “lo Stato, la scuola, la società borghese si abbatte e non si cambia”. Pure noi, con pochi amici al bar o tra i banchi di scuola, ravanavamo su queste imprese. Alla fine, ci siamo riusciti, ma con esiti dolorosi e del tutto imprevisti.

Un argomento, tratto dal testo di C. Lasch, ci sembra possa ben riassumere il piano inclinato imboccato dalle democrazie nella seconda metà del Novecento. Egli sostiene che il movimento dei diritti civili, sorto negli Usa negli anni ’60, ha avuto un collasso e sia stato successivamente sostituito da una nuova cultura che nega “qualsiasi valore universale o transrazziale. …….. Oggi sono la cultura occidentale nel suo complesso, il razionalismo occidentale in quanto tale, l’idea stessa di una tradizione comune, di un linguaggio civico comune o di una serie di norme comuni che si considerano necessariamente e irrimediabilmente razzisti”

Chi manifestava nelle strade e nelle piazze del Sessantotto rivendicava una società fondata sui valori della giustizia e dell’uguaglianza, avvero standard socialmente condivisi validi per tutti; negli ultimi tre decenni, però, ha prevalso – specie nei social che hanno sostituito le manifestazioni di piazza – un soggettivismo portato all’estremo che frammenta il tessuto sociale in tante minoranze oppresse da tutelare, accrescendo in modo abnorme il compito poliziesco e censorio dello Stato che ora si intromette nella vita privata, nella dialettica culturale e finanche nei pensieri dei singoli cittadini.

Si dice, ed è profondamente vero, che gli anni Sessanta e Settanta, hanno modernizzato le democrazie in generale e la nostra, italiana, in particolare. Ma, visto a più di mezzo secolo di distanza, l’esito reale è consistito nel diffondere tra le classi popolari il modo di vita individualistico che in precedenza era ristretto nei salotti di capitalisti e nei disadorni vicoli urbani bohemienne. In altre parole, l’ideologia liberale è divenuta, per lo più inconsapevolmente, un’ideologia di massa. Non è pertanto una sorpresa il fatto che – sempre secondo Lasch – i sostenitori della cultura particolaristica dei “soggetti” abbiano condotto “un attacco spietato alle comunità di quartiere e di vicinato, che priva il particolarismo culturale delle sole condizioni materiali in cui ci si potrebbe aspettare che si sviluppi”.

Il fenomeno ha riguardato prevalentemente la sinistra, ma non solo. Un caso per tutti. Salvatore Veca è stato nostro insegnante all’Università Statale di Milano. A lui dobbiamo moltissimo. Uomo e studioso di grande fascino, le sue lezioni riempivano regolarmente l’aula magna della facoltà di scienze politiche al punto che, spesso, per quanto capiente, non bastava ad accogliere tutti gli iscritti al suo corso. Ricordiamo i commenti estasiati degli studenti. Al di là dell’intellettuale, raffinato e di successo, che sicuramente era, Veca è stato tra gli artefici, se non proprio il principale artefice, del profondo cambiamento della sinistra in quegli anni (1970 – 2000). Per dimostrarlo, è sufficiente citare i titoli di alcuni suoi libri: saggio sul programma scientifico di Marx, 1977; la società giusta, 1982; giustizia e liberalismo politico, 1996. La morale dell’insieme non poteva sfuggire a nessuno: un incitamento a mettere in soffitta Karl Marx (1818 – 1883), per lasciare spazio alla “teoria della giustizia” di John Rawls (1971). Teoria improntata al contrattualismo, di matrice liberale, che nega la legittimità di ogni legame sociale che non sia scelto, ovvero che non sia frutto dell’incontro tra interessi reciproci. L’individuo, totalmente slegato da ogni appartenenza, è l’esito della sostituzione della lotta collettiva per la società giusta con le tante lotte individuali contro ogni appartenenza (famiglia, territorio nazione…)

Ma non si è trattato solo di intellettuali di sinistra, di manifestazioni di piazza più o meno violente o di aule universitarie più o meno affollate e/o eccitate. Nelle canzoni e nelle canzonette incolori, nei film più o meno impegnati, nella pubblicità la cultura dello slegame spopolò. L’habitus di coloro che amavano risiedere nello stesso luogo per tutta la vita, non fare impegnativi viaggi all’estero, svolgere lo stesso lavoro e non investire su sé stessi (il capitale umano), non aprirsi ai consumi e all’arte esotica, a relazioni e amicizie sempre nuove e diverse, divenne, in quegli anni, sinonimo di arretratezza se non di tara mentale. Un modo di vita definito, sprezzantemente, “provinciale”.

L’alone utopico dello stile di vita individualistico iniziò a vacillare drammaticamente a partire dagli anni Ottanta con il dilagare della tossicodipendenza, della microcriminalità e della violenza delle bande giovanili, e quando si scoprì che liberare le masse dal legame sociale e dai doveri che esso comporta (la tutela dei beni comuni, il lavoro, la partecipazione, la solidarietà) assicurandone, nel medesimo tempo, l’eguaglianza sostanziale, ha un costo elevatissimo (crisi fiscale dello Stato) e genera una burocrazia infinita, arrogante, spesso inefficiente e, da ultimo, soffocante. Sono gli anni di Reagan e della Thatcher, di Friedrich von Hayek (1899 – 1992), Robert Nozick (1938 – 2002), Milton Friedman (1912 – 2006) e dell’economia neoliberista. Sono gli anni in cui le disuguaglianze sociali si ampliano a dismisura e nei quali si vanno formando le “nuove élite” (professionisti, imprenditori, manager, alti funzionari pubblici) di cui tratta C. Lasch. Élite borghesi che hanno profondamente assimilato l’ideologia, laica e libertaria, incubata nelle università umanistiche e nell’arte dei precedenti decenni e che, ora, abituate al lusso ed alle opportunità di vita cosmopolite, ne restituiscono l’interpretazione più estrema: un individualismo radicale. Sono, pertanto, anche gli anni in cui si avvera clamorosamente la profezia del “banchiere anarchico” (1922) di Fernando Pessoa: alla versione dell’anarchico bombarolo, libertario e movimentista di sinistra, subentra un’élite di “imprenditori senza responsabilità sociale” che investono i propri talenti nell’accumulare potere economico e politico (attività di lobbying). Élite anarchiche in rivolta contro la “tirannia di nuovo tipo[1]” generata da uno Stato del Benessere (Welfare State) che, mentre prometteva di assicurare a tutti la libertà dal bisogno e la realizzazione dei propri “piani di vita individuali”, generava un apparato di nuovo potere insopportabilmente opprimente. Ma, anche, élite in rivolta contro la provincia e ogni forma di vincolo consuetudinario comunitario in forza di un credo cosmopolita, votato alla mobilità globale e multiculturale ed alla perenne caccia alle opportunità. Élite che vivono come una minoranza privilegiata e nomade, rifiutando di accollarsi quei doveri verso l’intera comunità e i relativi territori che, invece, costituivano il “tratto ideale distintivo” di tutte le precedenti aristocrazie nobiliari. Élite, infine, che hanno fatto della meritocrazia la propria ideologia giustificativa di un tenore di vita smodatamente opulento e, soprattutto, ostentatamente separato (isolato) dalla stragrande maggioranza delle persone. Quelle persone (il popolo) che non si sono laureate, che fanno un lavoro umile e magari sottopagato. “Gente comune” che, non disponendo di un particolare talento, non ce l’ha fatta a realizzare il proprio sogno di successo e che per questo motivo ora viene guardata dall’alto al basso, considerata alla stregua di un’umanità rozza, conservatrice e retrograda.

PensarBene, podcast “06 Lasch // Conclusioni. Il rigetto degli standard sociali”, 2022, con letture tratte dal testo di C. Lasch, la ribellione delle élite, 1995

PensarBene, podcast “02 Lasch // Lo stile delle nuove élite”, 2022, con lettura tratta dal testo di C. Lasch, la ribellione delle élite, 1995

PensarBene, podcast “03 Lasch // Le trasformazioni fondamentali del sistema democratico”, 2022, con lettura tratta dal testo di C. Lasch, la ribellione delle élite, 1995

Nei cambiamenti d’epoca c’è sempre un evento spartiacque che separa il lento declino di un ordine sociale dalla nascita di qualcosa di nuovo i cui contorni rimangono, spesso, per lungo tempo non ben definiti. La maggior parte dei più autorevoli saggisti individua questo evento nella crisi finanziaria del 2007 – 2009. A farne le spese furono, ovviamente, molti, molti di più di coloro che quella crisi avevano deliberatamente causato.

(L’arte, quando è grande, comunica sempre al meglio. Al riguardo consigliamo vivamente, un film capace di illustrare bene questa situazione: “Cento domeniche”[2].)

Sarebbe però sbagliato attribuire alla crisi dei mutui subprime un peso eccessivo nel declino del neoliberismo. In realtà il contesto di concause, come sempre, ha pesato molto di più. Hanno pesato, in primo luogo, le disuguaglianze crescenti e il progressivo assottigliamento del Ceto Medio Occidentale: “il nerbo della democrazia[3]”. Ha inciso la mancanza di rispetto per il lavoro manuale sperimentato da tante “persone normali” che, frequentemente, dopo aver sostenuto la concorrenza di persone immigrate, si sono viste, magari dopo decenni di “attaccamento e onorato servizio”, delocalizzare la propria fabbrica per motivi di puro e semplice profitto. Tutte queste sono, però, cose che sanno pressappoco tutti. Un poco meno diffusa è la consapevolezza di altri due fattori. Il primo: la frustrazione di chi, la stragrande maggioranza, è stato spinto dalla cultura mainstream dell’autorealizzazione narcisistica a credere nei “sogni di successo che non si devono mai abbandonare”, per ritrovarsi poi, quasi regolarmente, a sbattere contro un muro: quello, sì, del tutto reale[4] – [5].

(Anche qui un film, “Non credo in niente”, ci soccorre nell’illustrare una diffusa condizione che ci rende, un po’ tutti, assetati cronici di un riconoscimento che, nella maggior parte dei casi, non verrà mai[6].)

Il secondo è la solitudine degli uomini e delle donne di ogni età e condizione. Una solitudine sviluppatasi in ogni possibile dimensione: spirituale – affettiva (ci sentiamo soli), culturale (il dilagare dell’ideologia dell’autosufficienza e dello slegame: decidiamo di stare soli piuttosto che ….), materiale (la condizione di marginalità, invisibilità, irrilevanza in cui, di fatto, oramai si trova una parte cospicua della popolazione).

(In questo caso, il film che proponiamo, “Joker” del 2019, è una mezza profezia.)

Tutti fattori, quelli indicati sin qui, riconducibili all’unica causa cui abbiamo già fatto cenno: l’ideologia meritocratica. Ideologia che isola le élite e le separa irrimediabilmente dal “popolo” perciò ridotto a poco più che un aggregato di individui sempre più frustrati, arrabbiati e aggressivi che, ad oggi, sta, con ogni evidenza, alimentando il nuovo populismo che minaccia le stesse basi culturali e sociali della democrazia[7].

M. Sandel: dal liberalismo al comunitarismo: una possibile terapia per fronteggiare il declino delle democrazie liberali

Nel ‘900 sino ai primi anni del 21° secolo, se si esclude il ventennio dei totalitarismi, il pendolo delle democrazie ha oscillato tra la “libertà per mezzo dello Stato” (socialdemocrazie; liberali progressisti: 1930 – 1980) e la “libertà dallo Stato” da realizzare tramite la diffusione del mercato (conservatori, destra liberale: 1980 – 2010). In entrambe i casi, a farne le spese, è stata la dimensione comunitaria. Parte da qui l’opera degli autori comunitaristi che, contrapponendosi al pensiero liberale, ma restando generalmente entro i confini dell’ordine democratico, offre l’opportunità di un punto di vista differente sulle nostre società.

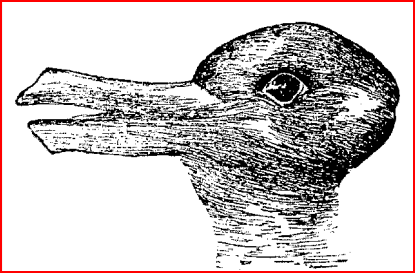

Rappresentazione figurativa dello psicologo Joseph Jastrow, 1892

Quella appena riportata è un’anatra o una lepre? La nostra interpretazione dell’immagine dipende dalla fisica e dalla chimica dell’apparato visivo, ma dipende anche dai nostri pensieri e dai filtri mentali che applichiamo alla realtà.

Mentre il modello liberale relega tutte le forme di comunità entro uno spazio insignificante, trattando solo dello Stato e del Mercato, il modello comunitarista, per senza escludere Stato e Mercato, riporta al centro del proprio interesse proprio la Comunità. Ovvero, pone in primo piano la condizione umana originaria e più universale e, con essa, un modo premoderno di concepire l’economia, la giustizia, la politica, la morale incentrato sui concetti di vita buona, virtù e merito (Aristotele 300 a.C., San Tommaso d’Aquino 1224 – 1274). I comunitaristi, perciò, evitano di imbarcarsi in programmi astratti come hanno fatto gli ideologi socialisti e liberali mirati all’edificazione dell’“uomo nuovo”, ma preferiscono indicare ai contemporanei la realtà concreta delle relazioni comunitarie, perché possano vedere cose che, pur essendo quotidianamente “sotto il nostro naso”, l’occhiale liberale individualistico tende a marginalizzare o a cancellare. Sta qui, probabilmente, il grande fascino e il successo di pubblico riscontrato dall’opera di M. Sandel che, ripercorrendo in lungo e in largo i nuclei dell’ideologia libertaria, dimostra come, a quest’ultima, sfuggano banalissimi quanto frequenti dati di realtà. Con questo stesso spirito critico, nei seguenti podcast, curati dall’Associazione PensarBene, abbiamo raccolto una serie di letture, quasi tutte tratte dal testo “Giustizia il nostro bene comune”, all’interno di un percorso fondativo teso a illustrare due tipi ideali: il modello liberale e quello comunitario.

PensarBene, “Alle radici dell’Individualismo: l’ideologia liberale 1^ parte: l’individuo”, 2024, con letture tratte da Alexis de Tocqueville, la democrazia in America, 1835 – 1840 e M. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

PensarBene, “Alle radici dell’Individualismo: l’ideologia liberale 2^ parte: stato di natura e contratto sociale”, 2024 con lettura tratta da M. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

PensarBene, “Il Comunitarismo: prima parte: la vita buona”, 2024 con letture tratte da M. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

PensarBene, “Il Comunitarismo: seconda prima: le virtù e la politica”, 2024 con letture tratte da M. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

PensarBene, “Il Comunitarismo: terza parte: il Merito, l’Onore e la Comunità”, 2024 con letture tratte da M. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

Parallelamente alla realizzazione dei podcast, PensarBene si è focalizzata su una serie di interviste che hanno dato ampio riscontro delle tesi di Sandel e dei comunitaristi. Ovunque siamo andati, da Biandronno a Pinerolo, dalla provincia di Treviso alla periferia di Torino, abbiamo riscontrato lo stesso dato: se da un qualsiasi Municipio o quartiere cittadino si toglie la dimensione comunitaria rappresentata dall’associazionismo, dal volontariato, da iniziative non profit della società civile, dai “tradizionali negozi sotto i portici del centro”, la qualità di vita delle persone subisce un drastico peggioramento. Al contrario, dove queste realtà incontrano la collaborazione delle istituzioni locali, il miglioramento del benessere dei singoli è sensibilmente più elevato sotto ogni profilo: la sicurezza, il senso di appartenenza, la qualità dei servizi pubblici e la cura dei beni comuni. Tutto ciò, insieme al gusto di sentirsi accolti, di essere tra amici, di provare gioia nel compiere la propria parte per consentire uno stile di vita più umano.

PensarBene, “Intervista al volontariato di Biandronno”, 2023

PensarBene, “Cosa ci insegna l’incontro di Pinerolo”, 2023

PensarBene, “Family Way: sono i bambini a risvegliare la comunità”, 2024

PensarBene, “Family Way: beni comuni e virtù civiche non cadono dal cielo”, 2024”

PensarBene, “ASAI Torino”, 2024: sono i bambini a risvegliare la comunità

Conclusioni

Se oggi l’Occidente è in grande difficoltà, ciò sembra dipendere soprattutto da un deficit di comunità e dalla perdita di valori che esso comporta: il venir meno dell’idea di vita buona, di luoghi intrisi di un’etica condivisa, l’indebolimento della virtù civica, del merito[8] e dell’azione gratuita a favore degli altri e del mondo che abbiamo in comune.

C’è, però, qualcosa di mancante e di irrispettoso in questa rappresentazione della società in cui viviamo come costituita solo da declino e disincanto. C’è una parte di realtà che viene schermata da un meccanismo mentale che abbiamo assorbito, spesso inconsapevolmente, dalla cultura scettica in cui siamo immersi. Questa parte di mondo, se vista bene, è ricca di fattori comunitari tradizionali e di nuovo tipo che non si pongono in opposizione ai fattori individualistici ed autoritari, ma sono frammisti a questi ultimi nello stesso ambiente e, financo, nello stesso individuo. Vi sono infatti molti segni di dedizione che alimentano la diffusione del volontariato, dell’associazionismo e di altre forme di vita comune (gruppi di viaggiatori e di amanti della montagna, corsi di arte, cucina, fitness, esperienze di spiritualità…). Altri segni, ancora più numerosi, si possono trovare nel lavoro fatto bene e con passione, nella conduzione dell’impresa con lo stile della casa e della neocomunità, nel coltivare con costanza le relazioni di amicizia, nel farsi carico di persone in difficoltà. In queste parti di realtà si coglie la presenza di eventi mossi da un impulso vitale orientato al dono di sé agli altri ed al mondo comune[9]. Il gesto del donare non orientato al contraccambio, come accade nelle relazioni tra clan di consanguinei o di individui appartenenti alla stessa cerchia sociale, mette in moto non solo una relazione interpersonale, ma un vero e proprio avvenimento di rinascita. Una dinamica che consiste nell’incontro generativo di un io che dismette la postura del possesso della propria vita per lasciarsi condurre da una forza altra da sé, e di un altro io che avverte nel primo una forza di dedizione che trascende la sfera materiale del gesto e da cui soffia un vento di novità di vita.

Sono i piccoli e grandi avvenimenti donativi che possono indebolire la radice dell’individualismo contemporaneo e offrono esempi, strade ed argomenti ragionevoli per un modo di vita più umano, quello che consente di sciogliere i lacci dell’attaccamento a sé e di ritrovarsi persone nuove, più liberi da affanni e più ricchi di eventi di grazia.

D.E. Nicoli, le virtù nascono dalla fraternità, 2025

In quest’ottica, tuttavia, è utile rilevare che, mentre la riflessione filosofico-etico-morale (comunitarismo) e le concrete condizioni in cui vivono le persone offrono ampio riscontro di questa “parte di realtà positiva troppo scarsamente riconosciuta”, le forme della politica se ne allontanano sempre di più (accentramento delle decisioni, personalizzazione, utilizzo dei mass-media e delle tecniche del marketing politico e dei think tank). Ciò, evidentemente, si spiega con lo stile delle nuove élite, il loro isolamento e le profonde disuguaglianze economico-sociali.

Ne deriva che l’attuale, fondamentale “fattore deficitario” sembra essere proprio, in ultima analisi, l’assenza di una classe dirigente capace di esprimere, in maniera non strumentale[10], le istanze del “popolo e dei territori” a partire da una visione aristotelica della politica intesa come “protagonismo nella Polis[11]”. In altre parole, una visione della politica come autentico servizio e forma più alta di carità[12]. Una visione, quindi, necessariamente personalista, di prossimità e neocomunitaria che potrà prendere vita solo da un’alleanza tra gli intellettuali che si sottraggono al potere delle nuove oligarchie, pubbliche e private, e i nuovi leader emergenti dalle molteplici forme di cittadinanza attiva, impresa socialmente responsabile e neo-municipalismo nel segno di un nuovo modo di intendere la libertà che definirei Gaberiano: la libertà come partecipazione.

1° ottobre 2025

Bruno Perazzolo – Dario Eugenio Nicoli

Bibliografia completa

A. Applebaum, Il tramonto della democrazia, 2021

C. Lasch, la ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia, 1955

E. Durkheim, le forme elementari della vita religiosa, 1912

F. Fukuyama, Identità, 2019

F. Pessoa, il banchiere anarchico, 1922

F. Tönnies, comunità e società, 1887

G. Gerstle, ascesa e declino ordine neoliberale, 2024

J.L. Marion – E. Tardivel, Fenomenologia del dono, 2018

L. Dumont, Homo Aequalis. Genesi e trionfo dell’ideologia economica, 1976

L. Dumont, Homo Hierarchicus Il sistema delle caste e le sue implicazioni, 1966

M.J. Sandel, giustizia il nostro bene comune, 2010

M.J. Sandel, la tirannia del merito, 2020

R. A. Dahl, sulla democrazia, 1998

R. Sennett, “L’uomo flessibile”, 2007

S. Veca, giustizia e liberalismo politico, 1996

S. Veca, la società giusta. Argomenti per il contrattualismo, 1982

Z. Bauman, dentro la globalizzazione, 2001

Z. Bauman, voglia di comunità, 2001

[1] B. Perazzolo, “Il Banchiere anarchico: breve introduzione al libro di Fernando Pessoa e al film di Giulio Base”, 2022

[2] Consigliati da PensarBene: Cento domeniche, 2024

[3] idem C. Lasch

[4] D.E. Nicoli, oltre le libertà tossiche, 2022

[5] D.E. Nicoli, il tipo individuale, 2023

[6] Consigliati da PensarBene: “Non credo in niente”, 2023

[7] B. Perazzolo, introduzione al video di M. Sandel “la tirannia del merito: perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti”, 2025

[8] “merito” è cosa molto diversa dalla meritocrazia

[9] Jean-Luc Marion, Emilie Tardivel (2018), Fenomenologia del dono, Morcelliana, Brescia.

[10] vedi il caso delle diverse forme di populismo oggi prevalenti come risposta illiberale alle attuali difficoltà dei sistemi democratici

[11] secondo Denis de Rougemont è proprio questo protagonismo dei piccoli centri (Comuni), delle Città Stato, delle Regioni rappresenta la dimensione più autentica dell’Occidente

[12] cit. Papa Paolo VI

Vorrei segnalare la tesi di fondo del testo: abbiamo diviso il periodo dagli anni ’80 ad oggi in due tempi, il primo segnato dal dominio del liberalismo in tutte le sue componenti, una dominazione che ha riguardato tutti gli schieramenti di destra e di sinistra, mentre il secondo ne ha visto il declino con la comparsa dei populismi, anch’essi di destra e di sinistra, ambedue segnati da pericolosi tratti antidemocratici. Se il liberalismo ha provocato l’esaltazione dell’individuo “sovrano” sciolto dai legami familiari, comunitari e sociali ed ha portato alla caduta del senso civico delle élite ma anche di una parte del popolo, i populismi alimentano una società tribale tendenzialmente violenta, in cui non c’è spazio per una convivenza fondata sul dialogo tra cittadini di diversa condizione, etnia e religione. La proposta neo-comunitaria che sosteniamo concepisce quello che viviamo come un tempo di possibile rinascita della democrazia che parte dal basso ovvero da “ambienti fondativi” provocati da gesti di dedizione agli altri che ogni persona può compiere – e in buona parte sta già compiendo – entro un legame di solidarietà e di ricerca di uno stile di vita autentico nei territori, nelle, associazioni, nel lavoro e nei gruppi che si dedicano al camminare, alla salute, alla cura del corpo ed a quella dell’anima. Questa proposta si fonda su una verità antropologica e sociale: il soggetto umano senza comunità muore, la società senza comunità non è più un luogo in cui poter vivere protetti poiché l’individuo risulta schiacciato da un mercato invadente (si veda la macchina dell’istupidimento della gioventù) e da uno stato controllore che produce effetti contrari alla libertà. Il metodo della rinascita rifugge dalle “trasformazioni dell’uomo” delle ideologie del passato ma valorizza un movimento che già si intravede nelle pieghe della nostra società. Guardando bene, si vede all’opera una sorprendente forza sorgiva dell’umano che promana dalle singole persone che combattono il loro ego e “fanno bene le cose, facendo il bene per gli altri” sia nel gesto volontario sia nel lavoro ben fatto. E’ una prospettiva che riteniamo realistica ed urgente, da cui derivano diverse proposte che riguardano il municipalismo, la scuola, il lavoro, l’ambiente e la ricerca di spiritualità su cui torneremo prossimamente.

Buonasera, ho appena finito di leggere l’articolo e sono rimasto decisamente colpito da alcune vostre riflessioni.

Uno dei passaggi che mi ha colpito di più è stato, citando il testo:

[“Un poco meno diffusa è la consapevolezza di altri due fattori. Il primo: la frustrazione di chi, la stragrande maggioranza, è stato spinto dalla cultura mainstream dell’autorealizzazione narcisistica a credere nei “sogni di successo che non si devono mai abbandonare”, per ritrovarsi poi, quasi regolarmente, a sbattere contro un muro: quello, sì, del tutto reale”]

Mi ha affascinato e mi sono ritrovato in questa vostra riflessione perché è un tema emerso già diverse volte in qualche mia chiacchierata con amici, nello specifico, di come i social a parer nostro abbiano drasticamente amplificato questa concezione.

Un’altra vostra riflessione che mi ha veramente colpito e che trovo davvero “potente e necessaria” al giorno d’oggi è la seguente:

[“Il gesto del donare non orientato al contraccambio, come accade nelle relazioni tra clan di consanguinei o di individui appartenenti alla stessa cerchia sociale, mette in moto non solo una relazione interpersonale, ma un vero e proprio avvenimento di rinascita.”]

Complimenti per il l’articolo.

Grazie mille Andrea hai colto due punti fondamentali del nostro discorso.

«Chi non ha lo spirito della sua epoca, della sua epoca ha tutto il male». Voltaire. Partirei da questa frase per osservare che, anche il modello delle comunità locali presentava notevoli limiti: povertà reale e culturale, rigidità di un sistema patriarcale e difficoltà nell’accesso a opportunità e diritti. A mio avviso, l’eccellente lavoro svolto dovrebbe essere integrato considerando soprattutto l’impatto della rivoluzione digitale e della globalizzazione, che hanno profondamente trasformato il mondo in cui viviamo. L’analisi di Lasch va inevitabilmente completata con la consapevolezza che l’epoca digitale ha accelerato processi di disgregazione sociale, la creazione di bolle informative e la diffusione di fake news. Allo stesso tempo, ha dato origine a nuove élite, ma anche a comunità che si formano e si esprimono in contesti digitali fluidi e globali, non più solo localizzati e tradizionali. Infine, la straordinaria partecipazione dei giovani, che spesso credevamo chiusi nelle loro stanze e disinteressati, ha dimostrato il contrario: in molte città, e in Italia in particolare, hanno manifestato in massa e in modo pacifico contro il genocidio a Gaza. Questo potente risveglio mostra che il nostro tempo può ancora riservarci grandi sorprese. Al di là dell’indifferenza spesso mostrata dai grandi poteri economici e dai governi, si accendono sentimenti semplici e veri, come l’amore e la solidarietà verso chi soffre indicibilmente. È il segno di una coscienza umana e civile viva che ci lascia sperare.

Cara Clelia, sono pienamente d’accordo con quanto dici: l’incremento della tecnicizzazione alimenta il pericolo della solitudine ed espone alla manipolazione della fake news. Ma le neo comunità le abbiamo viste: sia che sorgono nei territori sia nel mondo associativo, hanno il carattere dell’inclusione e del senso di appartenenza basato sulla dedizione al bene comune. Anche sui giovani concordo: c’è entusiasmo e desiderio di partecipazione.Occorre però guardarsi dalla violenza, dall’antisemitismo e da chi intende strumentalizzare politicamente questa risorsa com’è già accaduto nel recente passato, soffocandone la spinta. Le mobilitazioni purtroppo, per loro natura, sono sempre contro un nemico, elevato al male assoluto. Serve uno spirito aperto ed un desiderio di verità, ad esempio per riconoscere che la pace (per ora la tregua) non viene dalla nostra parte ma da colui (Trump) che consideravamo come il peggior presidente USA. C’è del buono anche nei nemici, e delle tendenze preoccupanti anche negli amici.